ما الذي تبقّى من ظاهرة “حدائق الحيوان البشرية”؟

حسام شاكر

تزاحموا من كلّ الأعمار لمشاهدة “كائنات عجيبة” أو “متوحِّشة” جيء بها من أقاليم قاصية. وُضعت “الكائتات” في أقفاص أو داخل نطاقات مُسيّجة أحياناً، معدّة للفُرجة العامّة وإرواء الفضول الجماهيري. تملّكت القوم الدهشة خلال المعاينة غير المسبوقة، ولوحظ تدقيق المتحلِّقين حولها في التفاصيل “الغريبة”؛ كما أوحت بذلك حدقات العيون وانفعالات الوجوه وإشارات الأصابع وانفلات الألسن بشأن ما يُرى. لم تكن هذه “الكائنات” سوى بشر حُمِلوا قسراً من بعض المستعمرات لتلبية شغف شعوب المراكز الاستعمارية بالفُرجة البهيجة على نماذج من أقوام لم تضعها خطابات سائدة يومها في المرتبة الإنسانية المُخصّصة لأمم “التحضّر والتقدّم”.

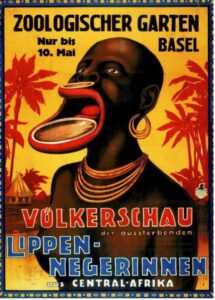

لا شكّ أنها ممارسات صادمة بمعايير زماننا، لكنّها بدت متّسقة مع مقدِّماتها ومنسجمة مع سياقها؛ إذ استساغتها ذائقة جماهيرية لم تألف تعميم مقتضيات الكرامة الإنسانية وفضائل التحضّر على البشرية عموماً. مورست هذه المعارض المُذهلة تحت أسماء مضلّلة من قبيل “عروض الشعوب”، أو جرت ضمن فعاليات “المعارض الاستعمارية”، وحملت أيضاً اسم “حديقة الحيوان البشرية” كما في الألمانية Menschenzoo فسُمِح لمواسمها أن تُقام تباعاً في بعض أرجاء أوروبا وإن واجهت بعض النقد أو الحظر أحياناً.

تفشّت الظاهرة عموماً بلا معارضة جادّة أو مناوأة أخلاقية صارمة، فصارت تقليداً رائجاً بدءاً من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر وانتعشت على مدار ثلاثة أرباع قرن. كُرِّست العروض العلنية لمشاهدة من سمّتهم أحياناً “المتوحّشين” أو بالألمانية Die Wilden أو البشر الغريبين المُستطرَفين Exotic الذين شُحِنوا لهذا الغرض تحديداً من المستعمرات وعُرضوا للفرجة مقابل تذاكر دخول.

كانت تلك تجارة رابحة أيضاً بالبشر، خاصّة أنّ العروض لم تقتصر على وجهة واحدة، فغالباً ما كانت تتنقّل من منطقة إلى أخرى عبر أوروبا؛ حاملة هؤلاء البشر بأساليب مزرية لإثارة شغف الجماهير الأوروبية بمعاينتهم والتربّح من تذاكر الدخول أيضاً.

ظهرت هذه الممارسات ابتداءً وتكرّست مع حملات الغزو الاستعماري الأولى، عندما عمد طلائع الغزاة “المستكشفين”، ومنهم كريستوف كولومبوس ذاته، إلى استجلاب “نماذج” من الأقوام الأصليين الذين اجتيجت بلادهم ليُقدّموا بمثابة شواهد للسيطرة وموادّ للعرض المُتعالي الذي يستثير لدى أمم الاستعمار إحساساً غامراً بالتفوّق عبر التسلِّي بمشاهدة أفراد من شعوب “غريبة” أو “متوحشة” أو “بدائية”. ثمّ بلغت الظاهرة ذروتها عبر أوروبا بين سنتي 1870 و1940، حتى أنّ ألمانيا وحدها شهدت خلال ذلك ما يربو على ثلاثمائة معرض وفعالية زُجّ فيها بمجموعات من البشر غير الأوروبيين لأغراض الفرجة الجماهيرية.

كانت العروض مكرّسة أحياناً لمعاينة بعض التفاصيل “العجيبة”، مثل ما تفعله تقاليد بعض القبائل الإفريقية بشفاه عناصرها مثلاً. وقُدِّم في بعض العروض أطفال للفرجة وهم ضمن أسيجة وأقفاص، وكان على أطفال أوروبيين أن يتسلّوا بالفرجة على طفل أفريقي يفترق عنهم في لون البشرة وهو حبيس قفص محمول مخصّص أساساً للحيوانات.

أقيمت هذه العروض بصفة لم تفترق في كيفيّاتها أحياناً عن أساليب العرض في الحدائق المُخصّصة للحيوانات المحمولة من بلاد أخرى، التي أخذت تنتشر في أوروبا وقتها. بدا من المنطقي، بالتالي، أن تُقام بعض هذه العروض البشرية في حدائق الحيوان ذاتها، كما جرى في مدينة بازل السويسرية في مايو/ أيار 1932 مثلاً.

توسّع هذا التقليد ضمن الفعاليات وعناصر الجذب التي انطوت عليها “المعارض الاستعمارية” التي أقيمت على نطاق واسع في أنحاء أوروبا. شهدت فرنسا، مثلاً، وفرة من هذه المعارض التي قدّمت نماذج بشرية حيّة للفرجة على أقوام في هيئات بدائية وهم مجرّدون من ثيابهم تقريباً. بدت هذه الممارسات بمثابة إعادة تمثيل مشاهد مصوّرة حملها الغزاة المستعمرون أو نشرتها طلائع “الإثنولوجيا” العنصرية في كتب منشورة حظيت بإقبال جماهيري واسع وقتها.

تزامن هذا التقليد الشائن الذي تصفه بعض الأعمال الحديثة بحديقة الحيوان البشرية أو The Human Zoo تعبيراً عن واقع ممارساته؛ مع شيوع التصوير الضوئي في بواكيره، الذي استعملته آنذاك نزعة تجسيد المخيّلة الساذجة عن أقوام آخرين؛ فعمد بعض المصوِّرين الأوائل إلى تقديم مشاهد مُنتقاة أو ملفّقة ضمن قوالب نمطية معيّنة. تواطأت تلك الصور الفوتوغرافية مع تصوّرات عالقة في الأذهان عن أمم وشعوب وثقافات، بعد أن غذّتها من قبل حكايات الرحالة الساذجة وقصص منسوجة بالمبالغات الغرائبية ورسوم وفيرة جسّدت هذا المنحى بالألوان لتبدو للناظرين تعبيراً مرئياً أميناً عن شعوب “ما وراء البحار” قبل ابتكار التصوير الفوتوغرافي وظهور السينما أيضاً.

وفي ذاكرة الصورة المبكِّرة شواهد صادمة، بمعايير زماننا، عن هذه النزعة، إذ حرص حاملو آلات التصوير الضخمة يومها على افتعال مواقف أُريد منها أن تُوافِق التوقّعات المُسبقة عبر تجسيد هيئات تدغدغ القوالب النمطية الرائجة، لتأتي الصور الفوتوغرافية التي ستُحمَل إلى شعوب المراكز الاستعمارية ببراهين مرئية مزعومة عن مصداقية التصوّرات الساذجة عن تلك الأمم والشعوب والثقافات. كما خدمت بعض هذه الصور دعاية الجذب إلى استيطان المستعمرات من خلال تملُّق توقّعات معيّنة واستثارة رغائب لم يغب عنها المنحى الجنسي أيضاً؛ من خلال صور فاضحة في وضعيات مُفتعلة.

ثمّ إنّ ظاهرة “حدائق الحيوان البشرية” تزامنت مع منحى استحضار العالم إلى حيث “نحن”؛ بصفة أريد منها أن تكون نموذجية ومُصغّرة كي تتهيّأ للفرجة الجماهيرية من خلال “المعارض العالمية”، بدءاً من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. كانت هذه المعارض أحداثاً كبرى غير مسبوقة عبر التاريخ الإنساني، فأحرزت اهتماماً جارفاً لدى جماهير ذلك الزمان، ضمن البلدان الأوروبية والغربية التي تنافست في إقامتها. ورغم أنّ المعارض الدولية ما زالت تُقام إلى اليوم بأشكال حديثة وباستعمال تقنيات أخّاذة؛ وتُبذل في تنظيمها جهود وأموال طائلة أيضاً؛ إلاّ أنّها لا تقوى من هذا الوجه على مضاهاة معارض الأمس في حضورها ووقعها. علّة الأمر أنّ العالم لم يكن قد ولج بعد زمن الشاشات والشبكات والبثّ المصوّر. وكانت حركة السياحة والسفر محدودة للغاية في ذلك العهد، فاقتصر الارتحال السياحي على منتسبي نُخَب محظيّة اقتدرت على احتمال تكاليفه الباهظة ومتطلباته الخاصّة آنذاك.

كانت المعارض العالمية في عقودها الأولى بمثابة احتكاك مباشر مع أرجاء العالم، أو هكذا تزعم بالأحرى، من خلال تمثيل البلدان بمعالم مُصغّرة ومظاهر إثنية أريد منها التعبير عن معمارها وإبراز شواهدها مع استحضار بشر من بعض تلك الأقاليم إن أمكن ليظهروا في هيئاتهم ويُشاهَدوا بأزيائهم على نحو يستثير إحساس جمهور الزائرين بالتجوال حول العالم وإن بقوا ضمن رقعة المعرض الدولي الكبير. لكنّ كثيراً من البلدان الواقعة “وراء البحار” أُخضِعَت أنذاك لقبضة المراكز الاستعمارية، ما اقتضى من المركز الاستعماري أن يشرف بذاته على استحضار بلدان المستعمرات وثقافاتها بنفسه وأن يأتي ببعض البشر ليكونوا نماذج من أقوامها أيضاً.

كانت تلك هي بعض السياقات التي انبثقت عنها ظاهرة “حدائق الحيوان البشرية”. ثمّ تراجعت الظاهرة مع احتراق أوروبا في الحرب العالمية الثانية وتلاشت تاركة من ورائها وفرة من المشاهد المصوّرة بالأبيض والأسود وملصقات الدعاية الملوّنة التي ستظلّ شاهدة على ما بلغته ثقافة استغلال البشر واستعبادهم لأغراض الفرجة الجماهيرية ضمن إرث العهد الاستعماري.

من القسط القول إنّ ظاهرة “حدائق الحيوان البشرية” أفَلَت حقاً لكنّ الممارسة المصوّرة بقيَت من بعدها، من خلال الفوتوغرافيا الثابتة والأفلام السينمائية الخرساء منها والناطقة، وظلّت وفيّة لتقاليد متجدِّدة من استعراض أقوام وثقافات بصفة تتواطأ مع القوالب النمطية الساذجة والأحكام المُسبقة الجائرة. وللاستمرارية شواهدها في تطبيقات تلاحقت على التصوير الفوتوغرافي والعرض السينمائي وحتى في سلوك المقاطع المرئية والبثّ الشبكي المصوّر.

يجوز، بالتالي، الشكّ في حقيقة الإقلاع الكامل عن تقليد “حدائق الحيوان البشرية” وإن انكفأت ظاهرتها وتصرّمت أيّامها؛ طالما أنّ تلفيق المشاهد البشرية الغرائبية المُخصّصة للفرجة الجماهيرية ما زال يعمل بأساليب عصرية مُتذاكية لا تُسفر بشكل واضح، غالباً، عن نزعات ذميمة بدت جلّية في سابقاتها. ثمّ إنّ تقاليد التصوير والتقديم المستجدّة تتيح هامشاً أرحب من نطاق الأقفاص والقضبان والأسيِجَة المُخصّصة للبشر المحمولين من بيئاتهم الأصلية؛ فسلوك الالتقاط المُصوّر قائم بطبيعته على الانتقائية والتحيّز إلى أجزاء من المشهد، قد تكون محبوكة ومُفتعلة ومُضلِّلة أحياناً وقابلة للتركيب في سياقات إدراكية مغايرة لما هي عليه في الأصل، ومن شأن هذا أن يستحضر الأقوام والثقافات دون الاضطرار إلى “شحن عيِّنات البشر” إلى مراكز الفرجة الجماهيرية.

وعندما تتدخّل ريشة بعض رسّامي الحاضر في المشهد؛ فإنّها تنسج أعمالها على منوال بعض السابقين، كما يُلاحظ في رسوم الكراهية التي قُدِّمت وما زالت تُقدّم من خلال فنّ الكاريكاتير.

لا عجب، إذن، من حرص دعاية الكراهية والعنصرية على استدعاء المادّة المُصوّرة في ماضيها وحاضرها، وهي تجد فرصاً سخيّة في التعبئة الجماهيرية من خلال التطبيقات الحديثة المصوّرة في زمن المقاطع المرئية المتداولة في الشبكات؛ إذ تقتنص مادّتها المرغوبة بما يوافق بواعث كامنة لدى جمهورها. وفي هذه وغيرها يُستحضَر بشرٌ محسوبون على تصنيفات تفارق الأنا الجمعية المُتعالية على أمم أخرى، ليظهر هؤلاء في أقفاص الفُرجة الرمزية المُلوّنة والمفعمة بالمؤثِّرات الإخراحية المصطنعة أحياناً؛ على نحو يُراد منه أن يتملّق الشغف الجماهيري بتجربة معاينة استعلائية تروي ظمأ الذات الجمعية لاستشعار تفوّق قائم على تصوّر انحطاط الآخرين.

صار مألوفاً أن تتغلّف ممارسة الازدراء المُصوّر هذه بذرائع قيمية محبوكة تمنح رشفة الفضيلة المبدئية والسموّ الأخلاقي للقائمين بهذا التجاوز بحقّ بشر يُجرَّدون من هذا الامتياز القيمي بطرائق إيحائية حيناً وصريحة حيناً آخر. وقد تأتي هذه الممارسات في قوالب سينمائية لا تخرج في مفعولها عن تقاليد ذميمة زُعِم الإقلاع عنها.

يجوز الافتراض، ختاماً، أنّ طيّ عهد “حدائق الحيوان البشرية”، دون خوض مراجعات نقدية وأخلاقية صارمة لمنابتها وسياقاتها وللتصوّرات الثقافية والمواقف الفكرية التي حرّضت عليها؛ كان له مفعوله في التهاون مع ممارسات لاحقة وجدت طريقها إلى التداول الجماهيري؛ بقنواته المبتكرة وقوالبه المستجدّة.