الاكتفاء بالرثاء في وقت صارت الكلمات فيه غير كافية

ياسين أقطاي

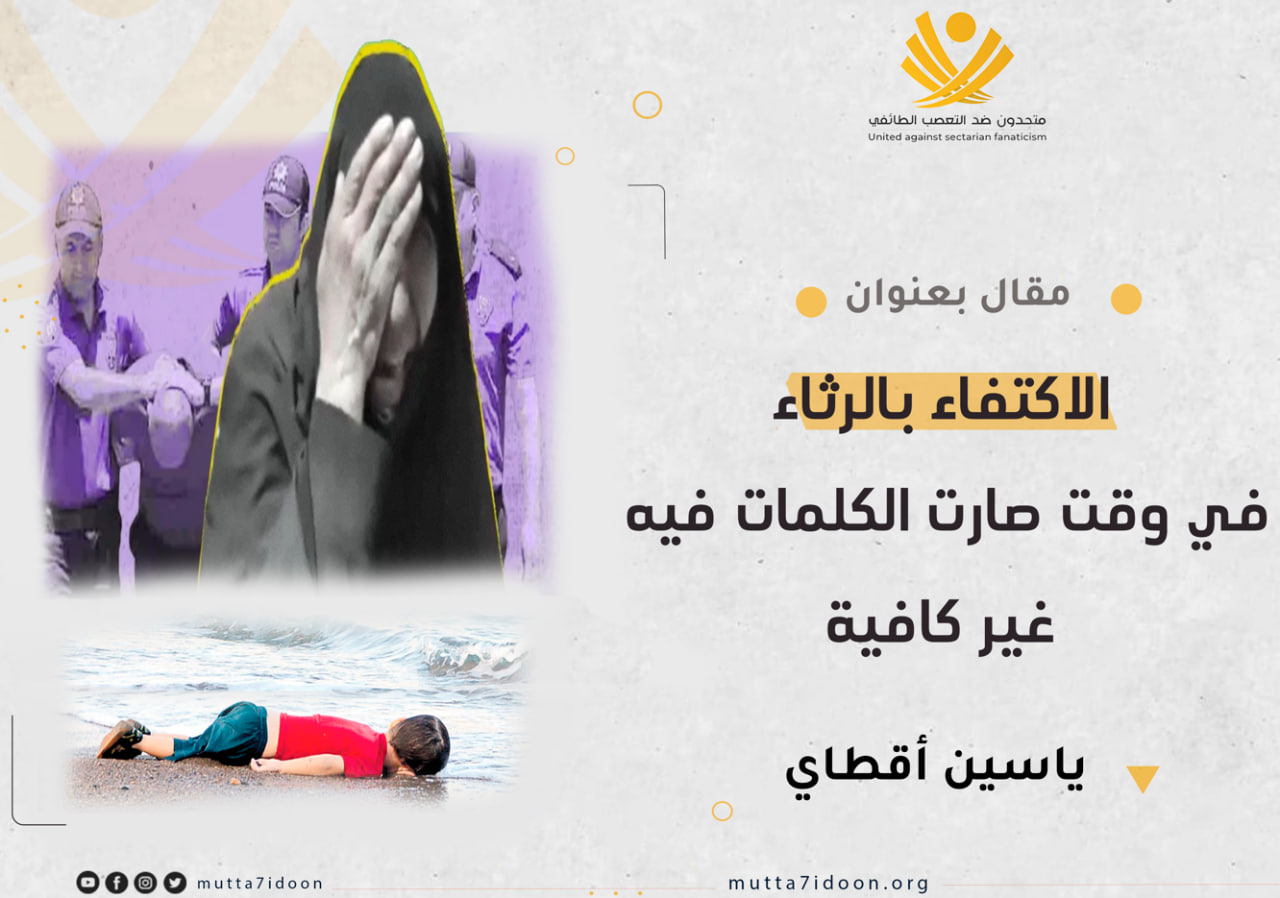

كشف الطفل آيلان بجسده الصغير الذي كان مستلقيًا على وجهه على شاطئ البحر الأبيض المتوسط حال الناس اليوم وما اتفقوا عليه من عدم الاكتراث وما وصلت إليه البشرية من مستوى إنساني منحط، كان آيلان كشخصية “الطفل حنظلة” الذي يدير ظهره لكل ما يجري غير مكترث ولا مبالٍ.

لكن “الطفل حنظلة” كان مستديرًا بإرادته أما الطفل “آيلان” فكان ضحيةً يصور عن غير قصد ما كان يحدث من خلال جسده المأخوذ منه في سن مبكرة وكأنه آية، كم من الناس كان قادرًا على غرس الرحمة في قلوبهم، وكم من الناس تمكن أن يوقظهم من غفلتهم ومن سباتهم العميق، لقد كان موته آية مبهرة أضاءت منبهة الغافلين فلم يستطع أحد تجاهل صوتها.

ما هذا الكلام الذي نقوله؟! الحقيقة هي أن هؤلاء العنصريين الذين نتحدث عنهم لن تلين قلوبهم حتى لو رأوا المعجزات وآيات الله نازلة من السماء، وإنه لمن المحزن حقًا أن تكون شاهدًا على هذه العنصرية القبيحة التي لا تعرف الإنسانية وتسعد بألم غيرها، والمحزن أكثر أن تعيش مع هؤلاء العنصريين وتُحسب واحدًا منهم.

نحن مسؤولون عن موقفنا تجاه الظلم الذي يتعرض له الأبرياء في العالم، وعندما يزداد الظلم وتكثر المذابح التي يتعرض لها الأبرياء نبدأ بالاعتياد عليها والنظر إليهم كمجرد أرقام فقط، وعندها تأتي بعض الحالات كالطفل “آيلان” لتنبه العالم على وجود مئات آلاف الضحايا المماثلة، وكالطفل “عروة” الذي مات متجمدًا تحت شجرة زيتون، والطفل الذي قال قبل استشهاده: “سأخبر الله بكل شيء” كذلك.

وأي قلب هذا الذي لا يتفطر ألمًا على أم فقدت أطفالها الصغار الثلاثة؟ وأي إنسان هذا الذي ينظر إلى عرق هؤلاء الأطفال ولغتهم وأصلهم في مثل هذا الموقف، ألا يشكل الحزن على أم فقدت أطفالها الثلاثة والتعاطف معها جسرًا من الرحمة يربط القلوب كلها مع بعضها؟ ألا يعني هذا أنه لا يزال هناك شيء من الإنسانية في هذا العالم؟ ولكن المحزن أن هناك بيننا من يسخر بألم هذه الأم ويفرح له فقط لأنهم سوريون، ويتمنون ذلك لبقية السوريين أيضًا.

هل تعتقد أن أولئك يريدون مصلحة هذا البلد حقًا؟ هل تعتقد أن من كانت قلوبهم كالحجر تجاه مثل هذه الحوادث الأليمة يحبون وطنهم وشعبهم ويعدُّون هذا البلد وطنا لهم؟ الوطن يكون أولًا وقبل كل شيء في قلب الإنسان. أما القلب المتحجر فلا يمكن أن يزهر فيه حب الوطن ولا أن يبقى فيه أدنى ذرة من الرحمة لأي إنسان آخر. وعندما تنقطع الصلة بين الوطنية ومشاعر الرحمة والتعاطف مع أم تتحول الوطنية إلى ميدان للسياسيين الوقحين والمخادعين فقط.

ولا تظن أن الذي لا يظهر الرحمة لأم فقدت أبناءها الصغار ولا للضعفاء والمظلومين قد يظهرها لوطنه أو شعبه أو حتى عائلته وإخوته وأخواته، فإن عدم الرحمة وانعدام الضمير تسري في قلبه حتى تجاه أقرب الناس إليه.

وإن من يبخل على الذين يختلف عرقهم -ولا سيما المظلومين- بمشاعر الرحمة والتعاطف نجده كذلك تجاه شعبه وأقاربه وعائلته أيضًا، ولا يمكن لأولئك الذين سمّمت العنصرية عقولهم وأظلمت قلوبهم أن يكنوا مشاعر الرحمة والتعاطف والحب حتى لمن يعتبرونهم أبناء جلدتهم، فالعنصرية قد تأصلت في قلوبهم وتحولت إلى كراهية تجاه أي أحد آخر، وإن ما يدعونه من مشاعر الرحمة والإنسانية زائفة لا أصل لها في قلوبهم، وقد رأينا كيف تحولت عند أول موقف إلى كراهية مشؤومة تجعل الإنسان ذئبًا.

وقد ضجت الصحافة العالمية مؤخرًا بحادثة الأم وابنتها اللتين وجدتا ميتتين في صحراء تونس الملتهبة، لقد كانتا هما أيضًا مستلقيتين على وجهيهما، وكانت الظروف الصعبة التي عاشتاها هي التي دفعتهما إلى الهرب من بلدهما إلى تونس أملًا بحياة أفضل. وتثني أوروبا على رئيس تلك البلاد لوقفه محاولات الهجرة -التي قد تصل إلى أوروبا- بهذه الطريقة.

وقد فضّل “وحيد الدين إينجه” الذي بدأنا مؤخرًا بقراءة مقالاته الرائعة في صحيفة “ستار”، فضّل عدم التحدث عن هذه المواقف والاكتفاء برثاء الإنسانية قائلًا: ” الإنسانية… إنسانية مسكينة عاجزة… إنسانية خاضعة للطغاة والظالمين” ويضيف “إن كنت تستطيع الكتابة أمام هذا المشهد فاكتب؛ تحدث عن التحليلات والاستراتيجيات والقرارات، هيا استغل الموقف ولا تتوقف!”.

وعلى الرغم من تفضيله السكوت إلا أنه أردف قائلًا: “لقد سيطر الطغاة على البشرية اليوم وتركوها عاجزة ضعيفة، تركوها وحيدة تأمل عودة شخصيات رحيمة مثل علي بن أبي طالب وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، نعم، تركوها في عجز لم تشهده من قبل”.

ورغم كل هذه الحوادث الأليمة التي تحصل في العالم فإن عزاءنا الوحيد هو تركيا التي هي أمل الإنسانية اليوم وصوت الضمير الحي، ويتجدد أملنا هذا كل يوم بمواقف رئيسنا أردوغان ومبادئه الثابتة، وما قاله وزير الخارجية “هاكان فيدان” في “المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة” الذي حضره في إيطاليا، حيث قال هناك: “ندعو جميع البلدان إلى منع كراهية الأجانب وتنمية ثقافة التسامح من أجل حماية الكرامة الإنسانية”. ومما يُؤسَف عليه أن بذور كراهية الأجانب والعنصرية التي زرعت في تركيا بتحريض من بعض السياسيين في المجتمع بدأت تؤتي ثمارها السامة.

فعند النظر إلى ردود الفعل تجاه مأساة الأطفال عروة وآيلان والأطفال السوريين الثلاثة الذين غرقوا، ومأساة الأم وابنتها في الصحراء، نجد أن العنصرية والعدوان وجرائم الكراهية التي بدأنا نواجهها بشكل متزايد في الحياة اليومية أصبحت أكثر من تلك الموجودة في البلدان الأكثر كراهية للأجانب، ومن بين الحوادث الكثيرة التي تحصل في الآونة الأخيرة الحادثة التي شهدتها منطقة “سلطان غازي” في إسطنبول بمثابة تحذير لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

حيث هاجم أحدهم مطعمًا يديره سوريون وقلبه رأسًا على عقب مهددًا من كان هناك بقوله: “ارجعوا إلى بلدكم ارجعوا حالًا”، وتم أخد المهاجم للتحقيق معه بتهمة “إلحاق الضرر بالممتلكات” وجاء في تقرير التحقيق أن صاحب المطعم “لم يشتكِ” في الإفادة التي أدلى بها.

في الواقع هاتان الكلمتان -“لم يشتكِ”- تقول الكثير، فهم بمثابة ملخص لما أصبحت عليه تركيا على أيدي الفاشيين المتعصبين عديمي الرحمة هؤلاء، حيث لم يستخدم المتضرر حقه في الشكوى في مثل هذا الهجوم العنصري البشع خوفًا من أن يحدث له ما هو أسوأ.

أخيرًا لا تظن أن البلد الذي يصبح غير آمن للسوريين سيكون أكثر أمانا وراحة لمواطنيه، فالكراهية الفاشية والعنصرية البشعة ستطال الجميع حتى تقتل صاحبها نفسه.